非アルコール性脂肪肝障害(NAFLD)と非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

非アルコール性脂肪肝障害(NAFLD)

肝臓を構成する主な細胞である肝細胞にトリグリセリドという脂肪の成分が蓄積した状態を脂肪肝といいます。脂肪肝を引き起こす原因は様々あります。肥満、2型糖尿病、過度の飲酒、薬剤、ウイルス肝炎が脂肪肝を引き起こすことがわかっています。このうち肥満や急激な体重増加が原因で発症する脂肪肝を非アルコール性脂肪肝障害(NAFLD:ナッフルディー)といいます。NAFLDの患者さんはとても多く、アジア人の成人では男性の32.2~41.0%、女性の8.7~17.7%が罹患しています。また、NAFLDの患者さんは増加しており日本人の健康診断受診者を対象にした研究でその罹患率は2001年の18%から、2009-2010年では29.7%に増えています。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

脂肪の蓄積に加え、肝臓の炎症が加わった状態が非アルコール性脂肪肝炎(NASH:ナッシュ)です。NAFLDの患者さんのうち1~2割がNASHだと言われています。NASHは無症状ですが数年から十数年の経過で肝硬変へと進展します。肝硬変になると、だるさ、食欲低下、浮腫み、腹水によるお腹の張り、白目や肌が黄色くなる(黄疸)などの症状が現れます。いったん肝硬変まで病気が進んでしまうと、治療を行っても元の状態に戻ることはできません。

非アルコール性脂肪肝の原因

食べ過ぎはNAFLDを引き起こす原因であることは疑問の余地がありません。特に関連があると言われているものは次のとおりです。

糖質の過剰

ソフトドリンク ジュース、コーラ、サイダーなどの甘い飲み物は特に注意。

飽和脂肪酸

生クリーム、バター、チーズ、卵黄、牛肉、豚バラ、豚ロース、鶏皮、ウィンナー、マーガリン、コレステロール、レバー肉、魚卵、卵黄、ウニ、イカ塩辛

糖尿病や高血圧、脳血管疾患の合併

肥満や内臓脂肪の増加を基礎に2型糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、脂肪肝などの生活習慣病が起きてくる病態をメタボリック症候群と呼びます。脂肪肝はメタボリックシンドローム関連疾患の中でも比較的早期に現れることが多いです。糖尿病や高血圧をはじめから合併していたり、脂肪肝と診断されてしばらくたってから糖尿病や高血圧を合併したりします。

また、NAFLD/NASHの患者さんは脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすいことがわかっています。脳梗塞や心筋梗塞はいったん発症してしまうと、麻痺や運動の制限などの障害が残ってしまい、その後の生活の質を低下させます。

非アルコール性脂肪肝の検査

血液検査

GOT(AST), GPT(ALT)

肝臓の組織が侵されると肝細胞から漏れて出てきます。他の肝臓病でも高値となります。

γ-GTP (GGT)

肝臓や胆管の病気で高値となります。とくにアルコールの摂りすぎと関連があります。

血小板数

脂肪肝が進行して肝硬変に近づくと血小板数は減少します。NASH/NAFLDの場合は血小板数が18万/μL以下になると要注意です。

線維化マーカー

M2BPGi(Mac2結合タンパク糖鎖複合体)は線維化マーカーの一つです。脂肪肝から肝硬変に近づくにつれて高値になります。

HBA1C

糖尿病を合併すると、血糖と共に高値となります。

中性脂肪

脂質異常症で高値となります。動脈硬化のリスクが高まります。

LDL-コレステロール

悪玉コレステロールです。この値が高いと動脈硬化が進行しやすく、脳卒中や心臓病のリスクとなります。

尿酸

尿酸が高値となると、痛風発作や腎障害を起こします。

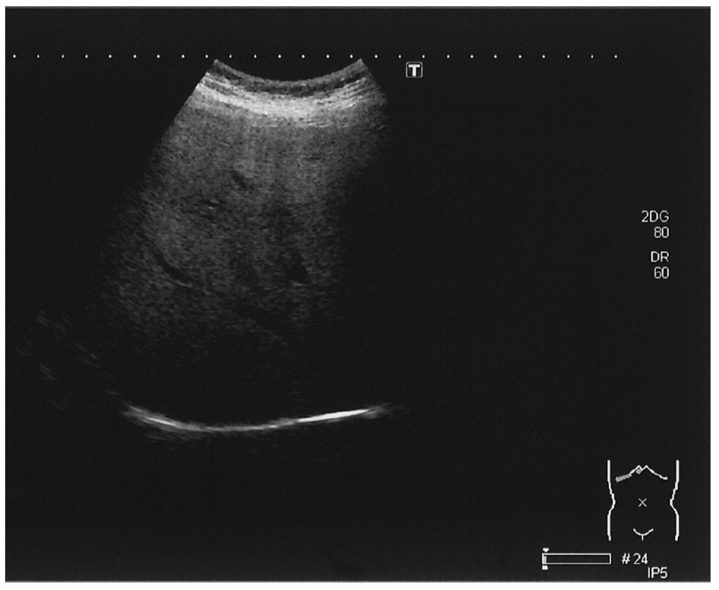

腹部エコー検査(腹部US)

超音波で肝臓を観察する検査です。NASH/NAFLDでは超音波が肝臓の組織の中で乱反射するため、肝臓の色が白く見えます。肝臓により多くの脂肪が沈着するとようになると、乱反射が強まり超音波がまっすぐに進みにくくなります。このため体の表面から近く超音波が届きやすい画面の上のほうは白っぽく、体の表面から遠く超音波が届きにくい画面の下のほうは黒っぽく見えるようになります。

また、腹部エコー検査ではSWE(Shear Wave Elastography) という技術を用いて肝臓の硬さを測定することができます。肝硬変になると肝臓が固くなり、超音波が伝わる速さが速くなります。この変化をとらえて数値化することで肝臓の硬さ、肝硬度を測定します。非アルコール性脂肪肝ではSWEの値が1.5以上だと将来肝硬変へ進んでしまう可能性が高く、1.9以上だとすでに肝硬変に進展している可能性が高いと判断されます。

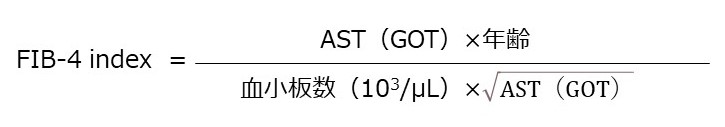

FIB4-index (フィブフォーインデックス)

FIB4-indexは年齢、GOT(AST)、GPT(ALT)、血小板数で算出する指標です。

次のwebサイトで簡単にFIB4-indexを計算することができます。

FIB-4 indexの計算 | Medical.EA Pharma.jp

FIB4-indexの結果の解釈

| 1.30未満 | 肝硬変への進行リスクは低いです。 |

|---|---|

| 1.30~2.67 |

NASHの可能性。将来、肝硬変へ進行する可能性があります。肝臓専門医を受診しましょう。 |

| 2.67以上 | すでに肝硬変、または肝硬変に近い状態になっている可能性があります。定期的に肝臓専門医を受診して治療を受けてください。 |

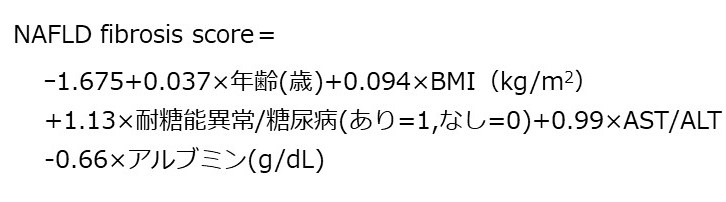

NAFLD fibrosis score (ナッフルディーファイブローシススコア)

NAFLD fibrosis scoreは、年齢、身長体重から計算したBMI値、耐糖能異常・糖尿病の有無、GOT(AST)、GPT(ALT)、血小板数、アルブミン値から算出する指標です。

次のwebサイトで簡単に計算することができます。

NAFLD fibrosis score calculator (nafldscore.com)

NAFLD fibrosis score の結果の解釈

| -1.455未満 | 肝硬変への進行リスクは低いです。 |

|---|---|

| -1.455~0.675 | 将来、肝硬変へ進行する可能性があります。 |

| 0.675を超える | すでに肝硬変、または肝硬変に近い状態になっている可能性があります。 |

肝生検検査

右脇腹から、特別な針を用いて肝臓を穿刺して、糸クズ程度の大きさの肝組織を採取し顕微鏡で観察する検査です。2~3日の入院が必要です。

血液検査や、エコー、CT、MRI検査を行っても他の病気と見分けがつかない場合や、肝硬変への伸展が疑われる場合に行います。

非アルコール性脂肪肝に効く食事・運動

食事療法

NAFLD/NASHは近年メタボリックシンドローム関連脂肪肝疾患(MAFLD:マッフルディー)とも呼ばれています。つまりNAFLD/NASHは平たく言うと「メタボの脂肪肝」です。当然、暴飲暴食が主な原因の一つです。このため、総摂取カロリーを減らす、つまり食べる量を減らすことは根本原因を取り除くことになります。糖質の制限は有効ですが、極端な糖質制限はかえって悪影響をもたらします。ご飯などの主食となる炭水化物はそれまでの3分の2程度を目安にします。より厳密に制限したほうが良いのは甘い飲みものと甘い食べ物です。ジュース、アイスクリーム、チョコレート、甘さの強いフルーツは控えるようにしましょう。

控える食品

- ジュース

- 甘いお菓子

- くだもの

- アルコール

多く摂る食品

- 野菜

- 豆類

- 青魚

- ナッツ

脂肪の中でもとくに飽和脂肪酸(冷えると固まる油)はNAFLD/NASHを悪くします。飽和脂肪酸を多く含む食品は、牛肉、豚肉、ソーセージ、バター、クリーム、チーズ、マーガリンなどです。

また、コレステロールを多く含む食品も控えることをお勧めします。コレステロールを多く含む食品は、卵黄、魚卵、レバーなどです。

一方で、脂肪のなかでも多価不飽和脂肪酸(冷えても固まらずサラサラしている油)はNAFLD/NASHの進行を抑制すると言われています。ナッツや青魚、オリーブ油は積極的に摂るようにしましょう。

お酒

アルコールは脂肪肝を起こす原因の一つです。お酒を飲むのは週2日以下にするのが理想的です。1回に飲むお酒の量もビールやチューハイであれば500ml未満、日本酒やワインであれば180ml未満までに留めましょう。

運動療法

NASH/NAFLDは「メタボの脂肪肝」なので、運動不足が主な原因の一つです。したがって運動はとても有効な治療です。運動の種類は問いません。ジョギング、ウォーキング、水泳などの有酸素運動でも、スクワット、筋力トレーニングなどのレジスタンス運動でも脂肪肝を改善することが証明されています。レジスタンス運動を行う場合は太ももや臀部、背中といった大きな筋肉のトレーニングがより効果的でしょう。

こっそり一人で行う運動は、始めやすいですが長続きしにくい傾向があります。一緒に汗を流す仲間がいると、運動が長続きしやすいです。家族や友人との運動がオススメです。

若い男性の場合すぐに運動療法の効果が表れやすいです。一方で50歳以上の方や女性では効果を実感するのに時間がかかる場合があります。すぐに体重が減ったり、検査の数値がよくなったりしなくても、あきらめずに続けることが大切です。

非アルコール性脂肪肝の薬物治療

ビタミンE

ビタミンEは体の中で脂肪の酸化を防ぐ作用があり、NAFLD/NASHを改善し病気が進むのを抑えます。ビタミンEを多く含む食品には、アーモンド、らっかせい、ひまわり油、オリーブ油、ウナギ、ぶり、ニジマス、ぎんだら、西洋カボチャ、アボカドなどがあります。

高血圧を合併している場合

高血圧を合併しているNAFLD/NASHは、脳卒中や心筋梗塞といった脳血管疾患のリスクがとても高いです。薬を上手に使って適正な血圧を保ちましょう。血圧を下げる薬のなかでもアンジオテンシン変換酵素阻害剤(ACE-I)やアンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)といわれるグループの薬は、NAFLD/NASHの進行を抑えると言われています。すでに高血圧の治療を受けている方は、肝臓専門医に飲んでいる薬を確認してもらうとよいでしょう。

糖尿病を合併している場合

糖尿病を合併している場合は高血圧を合併しているのと同様に脳血管疾患のリスクが高まります。さらに糖尿病を合併しているNAFLD/NASHは肝硬変への進展、肝臓がん発症も多くなることが知られています。いくつかの糖尿病治療薬は肝臓がんの発生を促進することが危惧されています。糖尿病にNAFLD/NASHを合併している方は、かかりつけ医の糖尿病治療だけでなく肝臓専門医の定期的な診療をうけることをお勧めします。

NAFLD/NASH を合併した糖尿病患者さんにお勧めの薬が3種類あります。

ひとつめはピオグリタゾン(アクトス®)です。この薬は肝臓の脂肪沈着を改善しNAFLD/NASHの進行を抑制することが証明されています。

次にSGLT-2阻害薬もNAFLD/NASHの治療に有利な糖尿病治療薬のグループです。SGLT-2阻害薬は血液中のブドウ糖を尿のなかに出して血糖値を下げる薬です。過剰な糖を体外に排出しますので体重コントロールにも効果が期待できます。SGLT-2阻害薬には、ダパグリフロジン(フォシーガ®)、イプラグリフロジン(スーグラ®)、エンパグリフロジン(ジャディアンス®)などがあります。

三つ目が「GLP-1受容体作動薬」のグループです。このグループの薬のほとんどは注射薬ですが、血糖値を下げる効果が強く、脂肪肝や肥満に対しても有利だといわれています。GLP-1受容体作動薬には、リラグルチド(ビクトーザ®)、デュラグルチド(トルリシティ®)、セマグルチド(リベルサス®)などがあります。

糖尿病とNASH/NAFLDを併せ持つ患者さんには肝臓がんができやすです。年に1~2回腹部エコー検査を受けるようにしましょう。

高脂血症の合併

LDL-コレステロールは悪玉コレステロールともいわれており、動脈硬化の主な原因の一つです。LDL-コレステロール値を下げる薬のうちスタチンと呼ばれるグループの薬はNAFLD/NASHを改善する作用があります。スタチンにはプラバスタチン(メバロチン®)、ロスバスタチン(クレストール®)、アトルバスタチン(リピトール®)などがあります。

また、中性脂肪(トリグリセリド)値を下げるフィブラート系薬にもNAFLD/NASHを改善する効果があります。フィブラート系薬には、ベザフィブラート(ベザトール®)、フェノフィブラート(リピディル®)、ぺマフィブラート(パルモディア®)などがあります。

Q&A

Q:NAFLD/NASHは遺伝しますか?

A:NAFLD/NASHの病気そのものは遺伝しません。しかし、NAFLD/NASHと関連する遺伝子多型があることがわかっています。PNPLAという遺伝子はNAFLD/NASHのかかりやすさとの関連が報告されています。

Q:肥満がなくてもNAFLD/NASHになることがありますか。

A:あります。NAFLD/NASHの患者さんの約15%は、BMIが25未満の肥満がない方です。膵頭十二指腸切除術の手術や、サルコペニアと呼ばれる筋肉量の減少はNAFLD/NASHの発症リスクとなります。

Q:NAFLD/NASHは癌と関連がありますか?

A:NAFLD/NASHは肝臓がんの発症リスクとなります。特に糖尿病を合併している場合は注意が必要です。また、乳がんや大腸がんもNAFLD/NASHの患者さんに多いことがわかっています。

Q:お薬でNAFLD/NASHが悪くなる可能性がありますか?

A:NAFLD/NASHとの関連が明らかな薬には次のようなものがあります。

- アミオダロン(抗不整脈薬)

- メトトレキサート(抗リウマチ薬)

- タモキシフェン(乳がん治療薬)

- 副腎皮質ステロイド薬

- バルプロ酸(抗てんかん薬)

- 経口避妊薬

- 抗精神病薬の一部

- β遮断薬(降圧薬)

さらに詳しくお知りになりたい方は、日本消化器病学会・患者さんとご家族のためのNAFLD/NASHガイドをご覧ください。

消化器病専門医・消化器内視鏡専門医

消化器病専門医・消化器内視鏡専門医

肝臓専門医・総合内科専門医

本城信吾 院長

南北線南平岸駅から徒歩6分、リードタウン平岸ベースにある消化器内科

ほんじょう内科

北海道札幌市豊平区平岸1条12丁目1番30号 メディカルスクエア南平岸2F

TEL:011-595-8261