胆のう結石・胆管結石

胆石症とは?

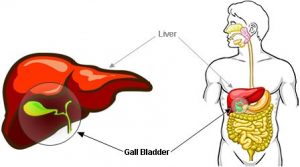

胆汁は肝臓で作られる黄褐色の消化液です。一日およそ600ml産生され脂肪やビタミンの消化吸収に関与しています。胆汁は肝臓から胆管という管を通って十二指腸に流れ出ます。胆管の途中には胆のう(たんのう)という袋が備わっています。胆のうは食事を摂っていない時に胆汁を貯めて濃縮し、食事を摂ると溜まっていた胆汁を胆管を通して十二指腸に押し出します。

胆のうの中で胆汁が濃縮されると、その中に含まれる成分が結晶化することがあります。この結晶が大きく固まったものが胆石です。

胆石は単一の構成成分の「コレステロール石」「黒色石」「ビリルビンカルシウム石」、複数の構成成分からなる「混合石」「混成石」に分類されます。また、結石ができる部位によって「胆のう結石」「総胆管結石」「肝内結石」に分けられます。

胆石を持っている方は日本の成人のおよそ1割と言われています。

胆石の原因

日本人の胆石の70%はコレステロール石です。コレステロール石のできやすい「4F」が昔から知られています。

- Fatty 太っている方

- Female 女性

- Forty 女性は40歳以上、男性は50歳以上で胆石症の発症が増えます

- Fertile 妊娠出産を多く経験している方

また、血中コレステロールが高値の方にはコレステロール石が多い傾向があります。一方栄養状態が悪い方や、病気で食事を摂ることができない方にはビリルビンカルシウム結石ができやすいともいわれています。

薬が胆石の原因になることがあります。セフトリアキソンという抗生物質の注射薬が胆石の原因となることがあります。その他にも、中性脂肪値を下げる薬(ベザフィブラートやフェノフィブラート、ペマフィブラート)でも胆石を形成することがあります。

胆石症の症状

みぞおちや、右わき腹の痛みが典型的です。胸や背中、右肩に痛みが放散することがあるため心臓の病気や胃の病気に間違われることがあります。吐き気を伴うこともしばしばあります。

さらに重症になると、熱や寒気がでます。黄疸といって、白目が黄色くなり尿の色が濃くなることがあります。

これらの症状はラーメンや天ぷら、とんかつ、ステーキなど脂肪分の多い食事を食べたことをきっかけに出現することが多いです。

胆のう結石・胆管結石の検査

エコー(超音波検査)

胆石症の診断には、主にエコー(超音波検査)を用います。胆石は硬いため超音波をよく跳ね返すため胆石の向こう側には超音波が届きません。エコー検査の画面では白い石の下側に黒い影(アコースティックシャドウ)がみられます。

CT検査

CTで多くの結石を診断することができますが、コレステロールの成分のみからなる「純コレステロール石」はCTで映りません。胆のう炎や膵炎を起こしているかどうかを判断するのに、CT検査はとても有用です。

MRI検査

MRCPという撮影法で胆のうと胆管の全体の様子や総胆管結石の有無について詳しく調べることができます。ペースメーカーや人工内耳を入れている方の多くはMRI検査を受けられません。

その他の検査

大きい胆石は単純レントゲン検査でもはっきり映る場合があります。

胆石症と鑑別が必要な胃や十二指腸、心臓の病気を診断するため、血液検査、心電図検査、胃カメラ検査を行うことがあります。

胆石症の合併症

急性胆のう炎

胆石が胆のうの出口を塞ぐと胆のう壁に炎症を起こし、痛みが半日以上続きます。さらに細菌感染が加わると強い寒気と発熱を伴うようになります。こうなると、胆のうは化膿した胆汁でいっぱいになり、水風船のようにパンパンに腫れてしまいます。より重症になると、敗血症や腹膜炎、肝膿瘍といった病態に進展します。

急性胆管炎

多くは総胆管結石のために起こります。腹痛、発熱に加えて黄疸が出現します。敗血症に陥ると血圧低下、意識障害が出現します。急性胆管炎では緊急で内視鏡治療が必要になることが少なくないです。適切な治療を受けないと命を落とすリスクがあります。

胆石性膵炎

膵臓で作られる消化液は膵管という管を通って十二指腸に運ばれます。膵管と胆管は同じ十二指腸乳頭という出口から十二指腸にでるため、胆石が胆管の出口の部分につまると、膵臓の消化液も流れにくくなり膵炎を起こします。急性膵炎では、うずくまって動けなくなるほどの強い痛みが急に襲ってくることが多いです。急性胆石性膵炎でも緊急で内視鏡治療が必要になることが少なくないです。

胆石の治療

胆石の薬物治療

CT検査で映らない15mm未満の胆のう結石(純コレステロール石)は、薬の治療で溶けることがあります。ウルソ®(ウルソデオキシコール酸)の内服治療を半年間続けるとおよそ4割の方で胆石が消失します。

CT検査で白く映る結石(黒色石、ビリルビンカルシウム石、混合石、混成石)は薬の治療では溶けません。

コスパノン®(フロプロピオン)やウルソ®は胆石症の症状を起こしにくくする効果があります。

手術治療

日本消化器病学会編・胆石症診療ガイドラインでは、腹痛などの胆石症による症状がある場合、原則手術治療が推奨されています。胆のう結石では「腹腔鏡下胆のう摘出術」が標準的な術式です。入院期間はおよそ1週間です。この手術は全身麻酔で行います。おへその周りに2㎝程度と上腹部の2~3か所に5㎜程度の小さい傷で行う手術です。

日本消化器病学会編・胆石症診療ガイドラインでは、腹痛などの胆石症による症状がある場合、原則手術治療が推奨されています。胆のう結石では「腹腔鏡下胆のう摘出術」が標準的な術式です。入院期間はおよそ1週間です。この手術は全身麻酔で行います。おへその周りに2㎝程度と上腹部の2~3か所に5㎜程度の小さい傷で行う手術です。

高齢だったり、重篤な病気を合併していたりする場合は手術治療を行わず、内服薬の治療を続けることが多いです。

無症状の場合は?

胆のう結石を持っている方の半数は一生症状がないまま過ごすといわれています。症状のない胆石症のことを無症候性胆のう結石と呼びます。無症候性胆のう結石では治療をしないで様子をみることが多いです。

しかし、無症候性胆のう結石でも、胆のう癌の合併が疑わしい場合や、胆石の数がとても多く胆のうに隙間なく結石が詰まっている「充満結石」の場合には手術治療を行うことがあります。

胆のう結石があると「胆のうがん」ができる可能性が高くなります。このため無症候性胆のう結石で手術をしない場合、年1回定期的にエコー検査を受けることをおすすめします。

総胆管結石の場合は、後に症状が出現する可能性が高いので、無症状であっても内視鏡手術を行うことが勧められています。

「胆のう摘出術」には後遺症がありますか?

胆のう摘出術後に栄養状態を害するほど消化吸収機能が低下することはありません。

胆のう摘出術後には、便の回数が多くなり、下痢気味になることがあります。脂肪を多く含む食事を摂ると下痢をしやすくなります。

胆汁はビタミンKやビタミンDの吸収に関与していますが、胆のう摘出術後にこれらのビタミンが不足することはほとんどありません。

さらに詳しくお知りになりたい方は、日本消化器病学会・患者さんとご家族のための胆石症ガイド2023をご覧ください。

消化器病専門医・消化器内視鏡専門医

消化器病専門医・消化器内視鏡専門医

肝臓専門医・総合内科専門医

本城信吾 院長

南北線南平岸駅から徒歩6分、リードタウン平岸ベースにある消化器内科

ほんじょう内科

北海道札幌市豊平区平岸1条12丁目1番30号 メディカルスクエア南平岸2F

TEL:011-595-8261